18

fév 22

Hommage à Janine Bertrand pour ses obsèques au Père Lachaise, 27 octobre 2021

Musique : Les Frères Jacques, A la Saint Médard • Franck Barcellini, Mon Oncle • Comedian Harmonists, Ali Baba • Boris Vian, Cinématographe • Frédéric Chopin, Waltz Op. 69 No. 1 (Arthur Rubinstein), Django Reinhard, Nuages • Gene Kelly, Singin’ in the Rain • Gabriel Fauré, Requiem, V. Agnus Dei • Maurice Ravel, L’enfant et les sortilèges – Il est bon, l’enfant, il est sage (Lorin Maazel) •

Conversations : Paris, Beauvais, 2015-2017

Si je devais résumer en quelques mots la personnalité de ma mère, je dirais qu’elle fut toute sa vie une femme courageuse et militante, une épouse enthousiaste, une mère débordant d’affection, une fille ayant adoré ses parents et ses grands-parents, une sœur ayant toujours gardé son frère, mort trop tôt, dans son cœur.

Si je devais en tirer le portrait, je parlerais de sa voix, étonnamment juvénile jusqu’à la fin, et de ses beaux cheveux gris, arborés avec fierté depuis un âge précoce. Ces deux caractéristiques physiologiques faisaient qu’on avait souvent l’impression que le temps n’avait pas prise sur sa vie, qu’elle était en quelque sorte hors temps, coiffée d’une crinière cendrée et s’exprimant d’une voix de gamine espiègle et gouailleuse.

Sa voix m’a terriblement manqué ces derniers mois, lorsque la maladie a fini par avoir raison de son élocution, ironie triste pour une femme qui n’avait pas sa langue dans sa poche et dont l’un des plaisirs consistait à me raconter avec une nostalgie sentimentale sa jeunesse, les anecdotes de son enfance, les souvenirs de la guerre, les aventures vécues en compagnie de mon père lors de leurs innombrables voyages, ainsi que son amour pour un parnasse d’artistes rencontrés au cours de sa longue existence.

Ma mère jouait souvent sur cette ambiguïté temporelle, avec moi, avec ses proches et ses collègues. Ayant formé un couple atypique avec mon père, un couple soudé et passionnément dédié aux beautés de l’existence qui aura duré soixante et un ans, elle n’évoquait jamais son âge, ni sa différence d’âge d’avec mon père. J’ai vécu dix-huit ans dans la certitude que mes parents avaient grosso modo le même âge, qu’elle était même probablement un peu plus jeune que lui.

Le jour de mon dixième-huitième anniversaire, je roulais avec ma mère sur les routes de Toscane dans la vieille 4L qui nous servait de véhicule florentin. Il faisait un temps caniculaire, et je me souviens qu’elle m’avait fait remarquer que, lorsqu’on passait le bras par la fenêtre de la voiture, on avait l’impression de mettre la main dans du coton chaud. Elle choisit ce jour qui marquait ma maturité pour me révéler son âge. De treize ans l’ainée de mon père, elle était parvenue, par sa joie de vivre et sa vivacité, à dissimuler son âge à tout son entourage, y compris son fils.

C’était l’un de mes grands plaisirs, lors de nos longues discussions, de parvenir à la faire éclater de rire. Si l’on s’y prenait bien, en évoquant par exemple une scène de film qu’elle connaissait pourtant par cœur, on était susceptible de provoquer chez elle des fous-rires incontrôlables. Lorsque je lui racontais une blague, ou que je faisais un jeu de mot, elle avait toujours un petit temps de réflexion, durant lequel elle jugeait de la valeur comique de mes propos, après quoi, si elle trouvait la blague digne d’amusement, elle partait d’un rire hautement contagieux, les larmes aux yeux, et il nous arrivait à tous les deux, ainsi qu’à mon père, d’avoir du mal à nous arrêter de rigoler.

Ma mère avait de nombreuses passions. Au premier chef, son amour du cinéma, qui porta toute sa carrière au sein du mouvement ciné-clubs et sa défense de la diffusion non commerciale et populaire du cinéma, dont elle fut une instigatrice militante et acharnée. Élevée dans la tradition de la pensée socialiste française, fleuron de son grand-père, ami de Jaurès et militant lui aussi, elle considérait son travail de direction de la fédération Inter Film, créée en 1960, comme une véritable mission, à laquelle elle dédia plus de soixante ans de sa vie. Elle y mettait la même passion et la même énergie que celle qu’elle avait, en tant que spectatrice, pour une famille artistique dont elle prit très tôt la défense.

Elle avait un rapport sentimental, parfaitement incarné, à la culture cinématographique. Jean Vigo, dont elle adorait tant l’Atalante qu’elle en avait fait une sorte de culte joyeux, Jean Grémillon, le tandem Carné/Prévert, Chaplin et Keaton furent ses premières amours cinématographiques. Puis vint Luchino Visconti, dont elle suivit assidûment, aux côtés de mon père, le travail cinématographique et théâtral, jusqu’à ce que ce couple de français érudits devienne, sur l’invitation de Visconti, un couple d’habitués. « Tiens, voilà les Bertrand », disait parait-il Visconti en les voyant arriver en coulisse après chacune de ses représentations. Je me souviens quant à moi d’une après-midi dans l’appartement romain qu’occupait Visconti à la fin de sa vie, et dont ma mère pouvait encore, quarante ans plus tard, évoquer le moindre détail : sa robe de chambre rouge sombre, sa passion pour La Recherche du Temps perdu, le petit éléphant en ébène qu’il m’avait offert à la fin de notre entretien.

De multiples autres cinéastes entrèrent dans sa vie, par le biais de son militantisme au sein des ciné-clubs : Agnès Varda et Jacques Demy, ainsi que Paul Grimault, avec lesquels elle s’était liée d’amitié; Jacques Tati, dont nous nous racontions ensemble les scènes préférées de ses films (l’air pénétré de Monsieur Hulot écoutant, de dos et en fumant la pipe, du be-bop à plein volume et en pleine nuit dans les Vacances; la petite tape sur le nez de la fille de la concierge de Mon Oncle, qu’il n’ose plus embrasser sur le front parce qu’elle est devenue jeune fille le temps du film; ou encore le fameux « pas de tapis, pas de tapis! » que ma mère se plaisait à répéter dans les occasions les plus inattendues); Alain Resnais, dont elle avait passionnément suivi et défendu la carrière d’outsider du cinéma français, parmi tant d’autres.

Presque aussi passionnément amatrice de théâtre contemporain que de cinéma, elle avait développé un enthousiasme tout aussi débordant pour un certain nombre de metteurs en scène, dont elle connaissait intimement le travail : Jean Vilar et Louis Jouvet dans sa jeunesse, puis Patrice Chéreau, dont mon père avait découvert l’extraordinaire talent dès ses premiers spectacles à Louis-le-Grand, et dont ma mère disait toujours, en guise de boutade sentimentale, qu’elle en était « amoureuse »; Giorgio Strehler, pour lequel mes parents et moi nous déplacions régulièrement au Piccolo Teatro de Milan puis à l’Odéon, qui faisait le lien pour ma mère et pour nous avec Visconti et notre amour de l’Italie; Ariane Mnouchkine, enfin, dont ma mère avait très tôt diffusé les films en ciné-clubs, à l’époque de l’Age D’or et 1789, et avec laquelle elle entretenait une amitié intellectuelle au sein de l’extraordinaire communauté que Mnouchkine avait créée à la Cartoucherie, à laquelle nous partions en pèlerinage pour chacun de ses spectacles. Au Théâtre du Soleil, ma mère se sentait chez elle, et ce fut l’un de ses derniers grands bonheurs, déjà atteinte par la maladie, d’y passer à l’improviste, accompagnée par mon père, un jour de répétition, d’y retrouver toute la troupe du Soleil, les amis que nous nous y étions faits, et Mnouchkine elle-même qui l’invita, avec sa gentillesse habituelle, à boire un thé et eut une longue et douce conversation avec elle.

Toutes ces passions cinématographiques et théâtrales, elle les vivait intimement, avec un enthousiasme jamais terni, accueillie par une grande famille de pensée artistique et politique dans laquelle elle se réfugiait les jours où la médiocrité d’une époque lui pesait trop. Ayant toujours eu en horreur les mondanités, les artifices du prestige, elle conservait un rapport sentimental aux œuvres, aux choses et aux êtres. Elle m’avait transmis au fil des ans cet amour sensoriel qui lui permettait de s’extasier sur le goût des cerises de son enfance, la texture veloutée d’un abricot florentin, la lumière jaune pailletant d’or la Seine, l’hiver à Paris.

Elle m’emmenait souvent, lorsque j’étais gosse, faire avec elle les courses au marché. Nous zigzaguions rue Mouffetard entre la fraîcheur des fruits et légumes, l’odeur mouillée des poissonneries, le fumet des crèmeries et la promesse chaude du pain sorti du four. Nous y rencontrions souvent Eric Rohmer, qui se rendait pieusement à la messe du dimanche à l’église Saint Médard, ou l’un ou l’autre des Frères Jacques, qu’elle adorait et ne manquait jamais de saluer.

Au marché couvert de San Lorenzo, à Florence, nous pouvions passer des heures à nous balader entre les étales bigarrés tout en grignotant du raisin ou un bout de pecorino offert au passage par un marchand.

Ma mère avait un goût extraordinaire pour la cuisine; elle savait faire les plats les plus simples comme les plus élaborés avec une facilité de musicienne virtuose. Elle allait puiser dans les nombreux restaurants que mes parents fréquentaient une source d’inspiration. Elle prenait note mentale des secrets d’un plat qui lui avait plu, et le reproduisait à la maison en suivant la partition améliorée qu’elle s’en était faite. Aussi gourmande que mon père et que moi, elle s’enorgueillissait de quelques spécialités qu’elle élaborait à la perfection : la mousse au chocolat dont elle s’amusait toujours, d’un œil malin, à retourner le bol à la fin de sa confection pour m’en prouver la fermeté, ce qui ne manquait jamais de me faire pousser des cris inquiets et admiratifs; ses madeleines parfumées à la fleur d’oranger qui faisaient le délice de nos goûters; ses crêpes au rhum ou ses crostini toscans.

Dans mon souvenir, ses talents culinaires restent liés au son de la radio, qu’elle écoutait sans discontinuer dans sa cuisine, cœur parfumé de la maison, et qui restait fondamentalement, avec le cinéma, son média de prédilection. C’était, avec les nombreux concerts auxquels nous allions en famille, et depuis les jeunesses musicales du Châtelet auxquelles elle allait le dimanche matin avec sa mère, sa source principale d’écoute musicale. Elle avait une tendresse particulière pour Chopin, dont elle jouait parfois, sans prévenir, entre deux cuissons pâtissières, s’installant au piano d’un air faussement boudeur, une valse, toujours la même, dont ses doigts avaient gardé l’empreinte depuis son enfance et qu’elle jouait systématiquement à un tempo exagérément effréné. Elle aimait Gabriel Fauré, dont elle admirait le requiem, œuvre religieuse écrite par un athée, comme elle se plaisait à me le faire remarquer. Elle ne tarissait pas d’enthousiasme pour le Sacre du Printemps de Stravinsky, qu’elle avait rencontré, et dont l’étonnant raffinement sauvage la transportait de bonheur. Mais son plus grand amour musical restait Maurice Ravel, dont elle adorait l’élégance rêveuse, la personnalité pudique et mystérieuse, le sentimentalisme en demi-teinte. Elle aimait aussi Boris Vian, pour ses chansons loufoques, bien sûr, mais aussi pour sa personnalité intrépide, son engagement impertinent et sa causticité. Elle avait sympathisé avec lui lors de l’organisation d’une séance de ciné-clubs qui lui était consacrée, peu avant qu’il ne meure. Je me souviens qu’elle me racontait souvent qu’elle avait remarqué qu’il portait sa montre à l’envers, cadran vers le bas et au bras gauche, et qu’elle avait été frappée, lors de son enterrement, de constater que sa montre était restée dans cette position inhabituelle. Elle aimait aussi les exploits syntaxiques de Boby Lapointe, dont nous chantions à tue-tête, sans que j’aie encore, étant gamin, la moindre idée des doubles-sens grivois de certaines de ses chansons, ses plus grands tubes durant nos longs voyages en voiture. A la fin de sa vie, lorsque l’élocution de ma mère était déjà troublée par la maladie, elle avait apprécié les services d’un orthophoniste qui avait eu le bon goût de la faire travailler sur ses chansons préférées.

Quasiment jusqu’à ses tous derniers instants, elle parvenait encore à me faire part, sous forme de petits mots écrits, de l’amour qu’elle portait à la ville qui, après Paris, restait pour elle « sa » ville : Florence. Nous avions passé plus de quarante étés, depuis ma naissance, sur les collines de Florence, qu’elle connaissait comme sa poche, et dont mon père et elle m’ont transmis la fascination. Je pense pouvoir affirmer que parmi les moments les plus lumineux de sa vie, les heures de farniente à observer les hirondelles se poser sur les fils électriques à la villa La Bugia, nos escapades sur les routes tortueuses d’Arcetri et ses murets ancestraux, nos descentes vers le Belvédère et la coupole de Brunelleschi restaient pour elle, qui s’y rendait régulièrement jusqu’aux dernières années de sa vie, des instants de pur émerveillement, hors du temps eux aussi. Elle m’avait encore évoqué, il y a quelques mois à peine, par le truchement de l’un de ses petits carnets, son souvenir du cri des hirondelles.

L’autre grand bonheur de ses dernières années, sa petite-fille Luna (dont elle prononçait le prénom à l’italienne, avec l’accent tonique : Lù-na), elle le vivait souvent par procuration lorsque je lui envoyais, année après année, des photos d’elle à Venise ou à Florence. La dernière fois qu’elle vit Venise, pour s’y rendre comme chaque année à la Mostra de cinéma, ce fut en compagnie de Luna, qui lui tenait la main pour l’aider à monter et descendre les marches des petits ponts qui enjambent les canaux vénitiens. Les dernières photos que je lui ai montrées et qui firent apparaître un sourire sur son visage étaient des photos de Luna à Florence, d’où nous venions de revenir, l’été dernier.

Luna m’a dit un jour, de but en blanc : « Moi je suis la mémoire, toi tu es le chemin. » Ma mère fut pour moi un chemin, gravé dans ma mémoire comme les ruelles tortueuses bordées de murets des collines de Florence. Elle s’était amusée, il y a bien longtemps à Londres, à m’observer prendre distraitement la main d’une dame inconnue, traverser la rue avec elle, pour finalement me rendre compte que celle dont je tenais la main n’était pas ma mère. C’est un peu la sensation que je ressens aujourd’hui, en prenant conscience du fait que sa voix, son chemin, n’est plus avec nous. Il me reste cependant sa mémoire, et je ne compte pas lâcher cette main là de si tôt.

Fabrice Bertrand, Paris, le 27 octobre 2021

Hommage à Guy Bertrand pour ses obsèques au Père Lachaise, 16 février 2022

Musique : Richard Wagner, Das Rheingold, Vorspiel (Georg Solti) • Domenico Scarlatti, Sonate Kk. 208 (Scott Ross) • Carlo Gesualdo, Moro, Lasso (Jordi Savall) • Arvo Pärt, Tabula Rasa II. Silentium • Hector Berlioz, Le spectre de la rose – Les nuits d’été (Régine Crespin) • Franco Mannino, L’innocente, adagio per orchestra • Giuseppe Verdi, Falstaff, Tutto nel mondo è burla (Claudio Abbado) •

Conversations : Paris, Florence, 2017-2021

Nous voici de nouveau réunis, après à peine plus de trois mois, à l’endroit où nous avions célébré les obsèques de ma mère. La proximité de la mort de mes parents, si elle reste choquante pour nous tous, n’en possède pas moins une sorte de sens. L’amour que mes parents partageaient était absolu, indivisible et fusionnel. Mon père ne supportait pas l’absence de celle avec laquelle il avait partagé sa vie durant 61ans. Pour Janine et Guy, c’était « à la vie, à la mort », comme on dit. Mon père, qui aimait la précision verbale, aura finalement appliqué cette expression à la lettre.

Mon père possédait un caractère tout à fait hors du commun. Né par hasard à Rouen, il avait grandi à Rabat, au Maroc, où ses parents s’étaient réfugiés avec leurs deux fils pendant la guerre. Il évoquait parfois, avec tendresse, ses souvenirs d’enfance au Maroc. Il me parlait d’une petite tortue dont il avait fait son animal de compagnie, qu’il plaçait pour la transporter dans le couvercle d’un pot à lait en laiton que sa mère avait fixé sur le porte-bagages de son vélo, et qui avait un jour disparu, probablement propulsée hors du pot à lait par les soubresauts de la bicyclette.

A Bordeaux, il avait passé son adolescence en compagnie de ses parents et de son frère Gérard. A 17 ans, il était venu s’installer à Paris, où il fit ses études supérieures au lycée Louis-le-Grand, dont il gardait le souvenir carcéral de sa vie en internat. C’est lors de l’une de ses escapades le dimanche après-midi qu’il avait rencontré ma mère, qui animait déjà un ciné-club. Il avait entamé des études d’histoire de l’art, mais s’était vite converti aux sciences dures et à l’ingénierie, à l’école des Mines. C’était l’un des paradoxes apparents de sa vie : lui qui s’était passionné très jeune, et avec une ardeur qui ne l’a jamais quitté, pour le monde des arts et de la culture classique, il avait choisi, professionnellement, la voie scientifique, et avait fait carrière en tant qu’ingénieur au Crédit Lyonnais, où il resta jusqu’à sa retraite. Il s’y fit de nombreux amis parmi ses collègues, dont certains sont présents aujourd’hui, ainsi qu’au service militaire, dont il aimait à me raconter qu’il avait consisté pour lui en de longs mois d’ennui, mais qui lui avait malgré tout permis de beaucoup lire et de se lier d’amitié avec d’autres appelés qui restèrent ses amis jusqu’à la fin de sa vie. C’est également dans ces années qu’il avait formé le groupe GAS, Groupe Athéisme et Socialisme (rien que ça !), reflet de ses convictions religieuse et politique auxquelles il se voulut fidèle toute sa vie.

Au Crédit Lyonnais, où j’aimais lui rendre visite, adolescent, pour aller déjeuner avec lui dans tel ou tel bar à vin nouvellement repéré du quartier de l’Europe, il avait fait de son bureau une sorte de petit temple pictural. Son travail d’ingénieur lui donnait l’occasion de faire de grands voyages. Il s’était arrangé pour travailler avec des entreprises italiennes, et ne manquait jamais de prolonger ses séjours professionnels à Rome ou à Milan de quelques jours supplémentaires consacrés à ces villes dont il voulait connaître chaque détail et explorer chaque musée.

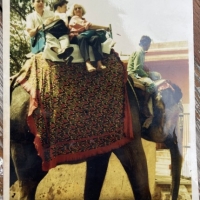

Je me souviens d’un grand voyage de plusieurs mois autour du monde que j’avais suivi à distance, enfant, en collant une carte du monde dans la cuisine de ma mère sur laquelle je plantais, jour après jour, des punaises colorées retraçant son itinéraire de globe-trotter. Il était passé par l’Indonésie, dont il me décrivait au téléphone le théâtre balinais et le gamelan, et l’Australie, qu’il avait vue comme un vaste désert malgré la faune extraordinaire qu’il m’avait décrite en détail. Je possède encore les marionnettes javanaises et les boomerangs aborigènes qu’il rapporta de son voyage.

Son pays d’adoption restait l’Italie, dont il avait rapidement maitrisé la langue et qu’il considérait comme le cœur du monde européen. Il s’y était rendu, d’abord seul puis avec ma mère, en scooter, pour découvrir et explorer les merveilles de la Toscane. Un an après ma naissance, mes parents avaient élu Florence comme ville de prédilection. Nous y passions chaque été avec ma mère, et mon père faisait des allers retours chaque week-end en train de nuit pour nous y rejoindre. Il passait généralement l’essentiel de ses journées aux Offices, ou dans tout autre lieu culturel qui trouvait son intérêt.

Il avait développé au fil des ans une connaissance proprement encyclopédique de la peinture italienne, et plus généralement de la peinture européenne. Son expertise dépassait celle d’un amateur d’art. Je le trouvais souvent, chez lui, plongé dans la lecture d’un catalogue du Burlington Magazine, du Louvre ou de Drouot. Sa mémoire sélective lui permettait de retenir dates, ateliers, musées, et de tisser au fur et à mesure un réseau de connaissances qui rendait son œil redoutable. Je m’amusais souvent, lors de nos innombrables visites au musée, à l’interroger à peine entrés dans une nouvelle salle. Il scannait la pièce d’un coup d’œil circulaire et était, dans la très grande majorité des cas, en mesure de reconnaître l’auteur de chaque toile. Lorsqu’il avait une hésitation, il pouvait au minimum fournir un atelier, une école, un pays, une date à la décennie près. Il étendit peu à peu ses connaissances titanesques à la musique, au cinéma, à la littérature, à l’architecture…

Tu sais que était son amorce de phrase favorite, généralement suivie par la mention d’un fait obscur enfoui au fin fond de sa mémoire mais immédiatement réactivé au fil d’une conversation. C’était bien sûr une manière indirecte de dire “je sais que”, mais aussi, d’une façon plus ingénue, le signe d’une conviction qui l’habitait : une chose aussi essentielle que la date de naissance d’Alain Resnais, le titre d’un madrigal de Monteverdi ou le nombre de portes dessinées par Nicolas Ledoux aux frontières de Paris – ainsi que l’année de leur destruction – ne pouvait qu’être connue de tous, puisqu’elle faisait partie de son propre univers mental.

Ses connaissances étaient sans limites, mais pas sans frontières. Le jazz ? Vulgaire. La chanson ? Superficielle. Le rock ? C’est un caillou ? Son affection et ses passions se manifestaient principalement par l’expression de ses goûts esthétiques, très éclectiques, mais contrôlés par des règles qui ne m’étaient pas toujours compréhensibles, et qui semblaient souvent paradoxales. Le fantastique et la science-fiction n’étaient pas sa tasse de thé, mais il adorait Jules Verne. Une sensualité débridée le mettait mal à l’aise, mais il pouvait s’extasier sans retenue sur les jambes de Cyd Charisse dans Chantons sous la pluie, la robe translucide de Marylin Monroe dans Certains l’aiment chaud, la carnation d’un Rubens.

C’était l’un de mes plaisirs de me lancer avec lui, ma mère jouant généralement les arbitres, dans de longues discussions à bâtons rompus, qu’un témoin extérieur aurait pu prendre pour des disputes, mais dont nous savions bien l’un et l’autre qu’elles possédaient un caractère ludique. Lorsque, à court d’arguments, il tentait de prendre le dessus en utilisant sa voix tonitruante de baryton, je tenais généralement bon et jouais la mouche du coche. Il n’y avait pas de perdant ni de gagnant dans ces joutes verbales. Il était de toute façon à peu près inconcevable de l’ébranler dans ses convictions, et mon but était plutôt d’observer jusqu’où sa logique argumentaire pouvait se contorsionner tout en restant fermement sur son socle.

Au final, il faisait preuve d’une telle passion pour son sujet, d’une érudition si colossale, qu’on était bien obligé de lui reconnaître, sinon une parfaite objectivité dans ses arguments, du moins un enthousiasme débordant pour les œuvres et les artistes qu’il aimait sans retenue. C’est au bout du compte cette extravagance verbale, supportée par des connaissances encyclopédiques et un amour profond pour certaines manifestations artistiques qui faisaient tout son charme, sous lequel ma mère était tombée dès leur rencontre, et qui ne cessa, jusqu’à ses derniers jours, d’être pour d’autres, moi le premier, une source de joie et d’étonnement éreinté.

Il serait aussi vain de tenter de dresser une liste exhaustive des artistes dont mon père avait exploré et côtoyé les œuvres toute sa vie durant, comme s’il s’agissait de vieux amis, qu’il l’eût été au sujet de ma mère. J’imagine d’ailleurs que, s’il m’entendait aujourd’hui, il ne résisterait pas à l’envie de compléter une liste de noms d’artistes qui ne manquerait pas de pêcher par son incomplétude. On ne peut cependant tenter de tirer le portrait de mon père sans évoquer quelques-unes des plus fortes passions artistiques de sa vie. La peinture restait, sans doute, son tout premier amour, la forme d’art qui lui correspondait le mieux, pour de multiples raisons dont je discutais souvent avec lui. Dans un tableau, tout peut arriver, les scènes les plus fantastiques, les drames bibliques les plus exacerbés, le formalisme le plus abstrait, mais tout y reste cerné par un cadre, et je crois que cela rassurait mon père de pouvoir plonger des heures durant dans les méandres d’une toile tout en en connaissant les limites physiques, et de passer lentement d’un tableau à l’autre, d’une frontière à une autre, en créant mentalement une infinité de liens entre ces foisonnements cadrés, ces réseaux d’influence, ces miroirs d’ateliers.

La peinture italienne avait sa prédilection, et ce n’est évidemment pas un hasard s’il avait jeté son dévolu sur la Toscane, dont les villes et les paysages vallonnés incarnent, aujourd’hui encore, les vues mêmes que l’on en aperçoit aux fenêtres des tableaux de Piero della Francesca ou Raphaël. Il voyait le monde à travers la peinture, de même que sa cartographie mentale considérait les villes qu’il arpentait comme des décors de cinéma. A Rome, Venise ou Vérone, il m’emmenait dans les lieux utilisés par Luchino Visconti, le plus pictural des cinéastes italiens, dans ses films, qu’il connaissait dans le moindre détail, et récitait les dialogues correspondant à chaque scène dont il tentait simultanément de retrouver les cadrages.

Il exerçait de manière similaire son regard analytique et sa mémoire d’éléphant au théâtre, chez Visconti, Strehler ou Chéreau, reliant chaque spectacle à ses connaissances picturales et littéraires. Il adorait à égale mesure Racine, Shakespeare, Goldoni et Tchekov. Il aimait autant l’introspection de Montaigne et Thomas Mann que le lyrisme stellaire de Victor Hugo. Le suivre dans ses pérégrinations culturelles était de l’ordre d’une activité sportive, mais lorsqu’on suivait le Guy (-de), on en avait pour son argent, les jambes en compote et la tête dans le cirage. Il me transmit son goût pour les plans et les cartes, ces objets magiques qui permettent de voyager immobile en parcourant à vol d’oiseau les méandres d’une ville. Nous partions nous balader, lorsque j’étais enfant, tous les deux chaque dimanche matin dans Paris – le but de nos pérégrinations étant généralement un musée – et je garde aujourd’hui encore la mémoire des lieux qu’il marquait du sceau de son savoir : la rue où Gérard de Nerval s’était pendu, celle où Nicolas de Staël avait un atelier, celle où Robespierre avait écrit tel discours.

Vivre dans les livres, les tableaux et les films avait une conséquence qui pouvait sembler en contradiction avec son amour de la bonne bouffe et du bon vin : mon père ne savait, littéralement, pas se faire cuire un œuf. Je me souviens, enfant, d’un séjour au camping pendant le festival d’Avignon où, pour une raison que j’ai oubliée, ma mère n’était exceptionnellement pas venue avec nous. Chaque matin, à l’aube (pas question de perdre du temps, le théâtre n’attend pas), mon père me réveillait et me présentait fièrement et gentiment une paire d’œufs au plat carbonisés accompagnée de ce qui avait dû un jour ressembler à du bacon. En temps normal, il laissait l’alchimie culinaire à ma mère, pour laquelle il avait une profonde admiration, qui n’était elle-même qu’une petite partie, charnelle, de l’amour sans limites qu’il lui portait. Seul un bon restaurant, quel que soit la difficulté qu’il y avait à le trouver, au fin fond de la campagne lisboète ou dans une ruelle en sens unique à Naples, provoquait chez lui la même stimulation qu’un concert, un spectacle ou une exposition.

Il parlait de la gastronomie avec le même enthousiasme gourmand que lorsqu’il décrivait un musée. Il déployait une énergie qui laissait souvent son entourage dans un état d’hébètement. Mélomane mais pas musicien, il s’était mis à l’apprentissage du piano en même temps que moi, tenant bon des années durant malgré un rythme d’apprentissage nettement plus lent que celui qu’il aimait appeler son “fiston”. Nous partagions une fascination pour Rameau, Scarlatti, Bartók. Mais le compositeur auquel il avait consacré le plus de temps et de passion analytique restait Wagner, dont il suivait les opéras partition en main. C’était sa comédie humaine, son art total, sa terre du Milieu, dont l’extravagant foisonnement, allié à un système d’incarnations motiviques complexe, correspondait, je pense, parfaitement à l’état d’esprit de mon père, qui mettait tant de passion dans le formalisme, tant de plaisir dans l’étude, tant de folie dans la rationalité.

A la retraite, il devint le mémorable trésorier d’Inter Film, l’association de ciné-clubs créé des décennies plus tôt par ma mère, au sein de laquelle il trouva un dernier terrain d’entente fusionnelle avec elle, mêlant hardiment la précision de ses compétences comptables à une connaissance encyclopédique de certaines familles de cinéma et un enthousiasme verbal dont certains se souviennent encore dans l’évocation des films qui lui tenaient à cœur.

Cet enthousiasme, qui passait par des formes d’exigence et d’acharnement parfois invivables, il y puisait la force débordante qui le caractérisait. Ses failles – il en avait, bien entendu, comme tout un chacun -, il pensait pouvoir les camoufler sous un torrent de paroles, dans le désir compulsif et boulimique de tout connaître, tout classer, tout estimer. La dernière fois que nous nous sommes vus avant sa mort, notre conversation nous avait menés à parler de la pratique des langues. Lui qui avait alors perdu toutes ses forces, il m’avait soudain dit d’un ton désinvolte : « Il faut absolument que je me remette à l’Allemand. »

J’aimais ce mélange de gravitas, de passion et d’humour qu’il mettait dans chacun des gestes de sa vie, et dont je garde l’écho lorsque, tout petit, il me lisait Alexandre Dumas ou Cervantès et qu’il était parfois obligé d’interrompre sa lecture, d’une voix profonde, pour céder au fou-rire incontrôlable provoqué par telle ou telle exubérance de Don Quichotte.

Mon père a imprégné ma mémoire de cet horizon chatoyant de lieux et d’œuvres d’art qui, dans son esprit, restaient en perpétuel dialogue. En le revoyant griffonner un plan de ville pour m’expliquer l’emplacement exact de telle église ou tel café, je pense à cette immense cartographie qu’il m’a léguée, à ce nuage de repères que sa curiosité, comme une chasse au trésor esthétique, l’encourageait à dénicher dans ses pérégrinations voyageuses et mentales. La mappemonde qu’il a passé sa vie à construire, imaginer et élaborer, je la garde en tête et la complète jour après jour, tout en ayant à l’esprit, pour ne pas perdre la tête, la phrase en forme de pirouette finale de son air préféré du Falstaff de Verdi, qu’il souhaitait que je diffuse à ses obsèques : Tutto nel mondo è burla, Tout au monde est une farce.

Fabrice Bertrand, Paris, le 16 février 2022